如果說九〇年代後期的遊戲圈有什麼「神作」,那絕對非小島秀夫莫屬。就在《Metal Gear Solid》(潛龍諜影/合金裝備)橫掃全球的時候,另一邊的好萊塢也誕生了顛覆視覺與哲學界線的《The Matrix》(駭客任務/黑客帝国)。誰也沒想到,兩者之間曾經差一點點,變成同一個宇宙!

華卓斯基姐妹找上門,卻被 Konami 拒於門外

根據前 Konami 授權副總裁 Christopher Bergstresser 的回憶,1999 年《The Matrix》在美國爆紅後,華卓斯基姐妹(當時還是兄弟)直接聯絡到小島秀夫,希望由他負責開發《The Matrix》改編遊戲。那時小島正準備《Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty》的前期企劃,團隊在新宿的 Hyatt Park 酒店見了面,連電影概念設計師 Geoff Darrow 都在場。

據說華卓斯基開門見山地說:「我們想讓你做《The Matrix》的遊戲,可以嗎?」結果 Konami 高層北上一三——一句冷冰冰的「不行」直接結束對話。理由很簡單:小島必須專注在《Metal Gear Solid》系列。

Bergstresser 說他們雖然沒談成合作,但至少被邀請參加了《The Matrix》日本首映與後派對。那是一個所有遊戲人都嚮往的時代:導演們想找遊戲製作人拍電影。

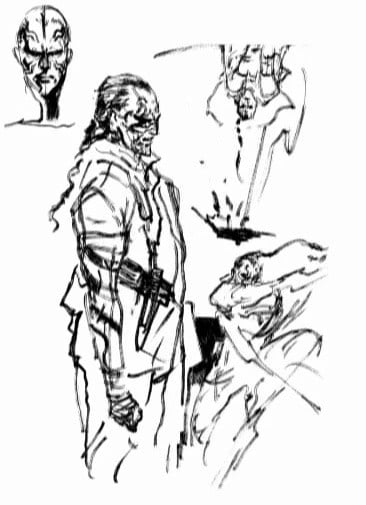

《Metal Gear Solid 2》裡早就有The Matrix》的影子

最有趣的是,小島在 1999 年 2 月的開發筆記裡,提到自己設計的角色 “Chinaman” 可以在牆上奔跑,和《The Matrix》預告片裡 Neo 的動作幾乎一模一樣。也就是說,即使沒有正式合作,兩方的創作靈魂早已共振。

後來推出的《Metal Gear Solid 2》更進一步強化這種哲學與虛擬現實的平行感——虛擬世界、身份欺瞞、AI 控制的未來。這些主題與《駭客任務》核心幾乎重疊,只是小島更偏向軍事隱喻,而華卓斯基姐妹則用科幻黑客包裝。

被錯過的歷史分支:如果這合作成真?

想像一下,如果 Konami 當年點頭,《The Matrix》遊戲可能會由《Metal Gear Solid》團隊打造,劇本由小島監修,潛行與哲學元素混合,甚至可能比 2003 年的《Enter the Matrix》更早開創電影與遊戲的跨界敘事。

但現實走向不同。華卓斯基轉向 Shiny Entertainment 製作《Enter the Matrix》和《The Path of Neo》,而小島則用《MGS2》證明:他不需要《Matrix》,他自己就是那個「模擬真實」的創造者。

網絡寫手 Dr.M

業內資深 IT 人,亦是一名從業超過十年的網絡寫手。曾在世紀初為數本實體雜誌擔任執行主編,後期在網絡上擔任各大著名網站幕後寫手,寫作領域包含電競、電腦、科技、汽車、遊戲甚至賽馬。曾在數家遊戲公司任職經營社群與發行推廣業務,還喜歡折騰老電腦。